「チャーハン症候群」という言葉を聞いたことがありますか?この言葉は、SNSで話題になっている食中毒の一種です。

一見ユニークなこの言葉。しかし、知らない間に体験しているかもしれません。チャーハン症候群は、特定の条件下で発生する体調不良を指し、時には深刻な健康問題を引き起こすこともあります。

実際にはどのような症状があるのでしょうか?そして、なぜ「チャーハン症候群」と呼ばれるのでしょうか?チャーハン症候群の症状や原因、予防方法・対処方法について解説します。

- チャーハン症候群とは、セレウス菌による食中毒で、特に米やパスタなどデンプン質が豊富な食品において発生します。

- 原因は調理済みの食品が室温で長時間放置された場合にセレウス菌が増殖し、毒素を産生します。

- 症状は吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などがあり、摂取後数時間以内に現れることが多いです。

- 予防方法は調理した食品は速やかに冷蔵庫で保存し、再加熱する際には十分に加熱することが重要です。

目次

チャーハン症候群とは?症状から予防まで

「チャーハン症候群」という言葉、どこかで耳にしたことはありませんか?名称はユニークですが、じつは、とてもこわい食中毒なのです。SNSで「フライドライス シンドローム」と呼ばれる症状が話題になったのは昨年(2023年)のこと。イベント出品のマフィンが食中毒を引き起こした騒動に絡んで、日本でも話題になりました。

これはイタリア人青年が、室温で5日間放置したパスタを食べて、翌日に亡くなったというもの。こうした死亡例は多くはないものの、嘔吐や下痢を引き起こし、抵抗力のないときは重篤化する場合もあるといいます。注意すべき食中毒であることには間違いありません。

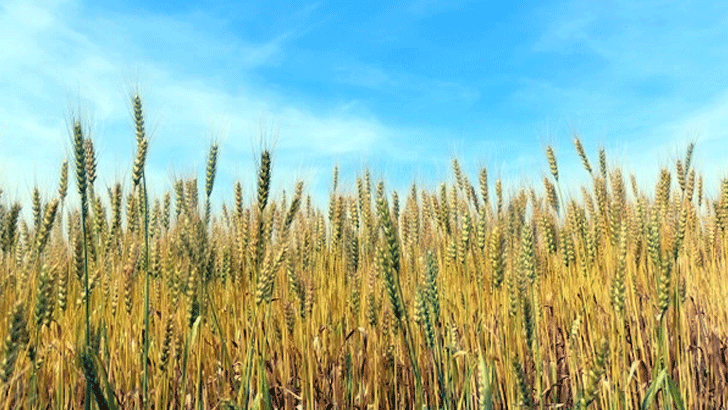

原因となるのはセレウス菌。自然界に多く存在する菌で、河川や耕地、海などに広く分布しています。土壌に接する機会の多い穀類に付着しているケースが多く、完全に排除できるものではありません。私たちの身近に、どこにでもある菌といってよいでしょう。

セレウス菌が怖いのは、過酷な環境下に晒された場合に芽胞(がほう)という熱に強い殻を形成し、その後にセレウス菌が好む温度帯(28〜35度)に下がると芽胞が発芽して毒素を排出することです。

これが嘔吐や下痢をはじめとする症状を引き起こすわけです。しかも排出された毒素は熱に強く、100度以上で再加熱しても死滅しません。つまり、炊いたお米やチャーハン、パスタや焼きそばなど加熱調理した料理を室内に放置しておくと、芽胞が発芽して毒素を出して体に悪さをするということです。

レンジなどで再加熱しても、食中毒の原因はそのまま生きています。さらに悪いことには芽胞にも毒素にもニオイがなく、気づきにくいのが特徴。

「加熱調理したから大丈夫だろう」や「臭くはないから平気」「食べる前にレンジで温めれば問題なし」の思い込みは通用しない相手なのです。

セレウス菌による食中毒は季節を問わず発生しますが、やはり多いのは初夏から夏にかけて。室温がセレウス菌の好む28〜35度になる時期です。

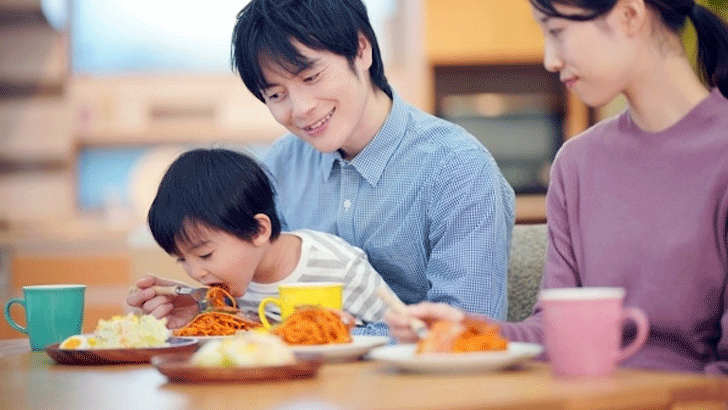

予防のために必要なのは、調理済みの食品を常温で長時間放置しないこと。そのためには、まず一度に大量につくりすぎないこと。調理は適量を心がけ、つくったら速やかに食べ切ること。帰宅時間の異なる家族のためにと調理後に長時間放置するのは厳禁です。

保管する場合は、調理後速やかに8度以下で冷蔵・冷凍保管するか、55度以上(炊飯ジャーの保温機能の温度)で保管することが必要です。冷蔵・冷凍保管する場合は、小分けにすると短い時間で冷却できるのでなおよいでしょう。ごはんならおにぎりにして冷蔵冷凍しておくと便利です。

一番の予防法は、つくりたての料理を温かいうちに家族揃って食べること。家族の幸せな時間が、みんなの健康を守ります。初夏から夏を楽しく過ごすため、食に気をつけて過ごしましょう。

チャーハン症候群とは?

チャーハン症候群、一般に「フライドライスシンドローム」とも呼ばれ、セレウス菌(Bacillus cereus)による食中毒を指します。この菌は、特に米やパスタなどのデンプン質が豊富な食品において、不適切な保存方法により増殖し、摂取することで健康に害を及ぼす可能性があります。日常生活においては、調理後の食品を適切に保存しなかった場合に発生するリスクがあり、予防意識の向上が求められています。

チャーハン症候群の原因

チャーハン症候群の主な原因は、セレウス菌の増殖に適した環境が提供されることです。この菌は、温度が中程度(約10℃から49℃)の環境で急速に増殖し、特に調理済みの食品が室温で長時間放置された場合にリスクが高まります。また、セレウス菌は熱に強い芽胞を形成するため、一度増殖した菌は簡単には死滅せず、再加熱しても毒素が残ることがあります。

食品の適切な取り扱いと保存が不十分な場合、セレウス菌は食品中で毒素を産生し、人がこれを摂取することで食中毒を引き起こす原因となります。特に、夏場や気温が高い環境下では、菌の増殖が促進されるため、注意が必要です。

セレウス菌は自然界に広く分布しており、土壌や植物、塵などに存在します。そのため、食品の調理過程で菌が混入することもありますが、適切な加熱と保存によってリスクを大幅に減らすことができます。

チャーハン症候群の症状

チャーハン症候群による食中毒の症状には、主に吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などがあります。これらの症状は摂取後数時間以内に現れることが多く、特に嘔吐型と下痢型の二つの臨床型があります。嘔吐型は主に米やパスタなどのデンプン質が豊富な食品を摂取した後に見られ、下痢型は肉や野菜などのたんぱく質が豊富な食品を摂取した後に見られます。

通常、チャーハン症候群による食中毒は自己限定的で、数日以内に自然に回復します。しかし、高齢者や免疫力が低下している人、あるいは基礎疾患を持つ人では、症状が重篤化することもあり、注意が必要です。

予防策としては、調理した食品は速やかに冷蔵庫で保存し、再加熱する際には十分に加熱することが重要です。また、食品を室温で長時間放置しない、手洗いを徹底するなど、日常の衛生管理に努めることが推奨されます。

チャーハン症候群の死亡事例

チャーハン症候群は、一般的に軽症で経過することが多いようですが、時に重篤な事態に至る可能性があります。特に高齢者や免疫力の低い方の場合、バチルス・セレウス菌が産生する毒素により、深刻な症状に陥る危険性があるのです。実際に、チャーハン症候群が原因で死亡に至った事例が報告されています。

海外での事例

2008年、ベルギーのブリュッセルで20歳の男性が、5日間常温保存されたトマトソースパスタを食べた後に急死しました。この男性はパスタを電子レンジで温め直した後、「いつもと味が違う」と感じながらも、新しいブランドのソースを使用したことで味が変わったと考え、食べ続けました。

食後30分以内に吐き気、腹痛、頭痛に襲われ、嘔吐と下痢を繰り返した後、約10時間後に死亡しました。この事件は、セレウス菌による食中毒の重大な例として、広く知られることになりました。

セレウス菌は調理後に室温で長時間放置することで増殖し、見た目やにおいの変化が少なく、発見が難しい特徴があります。この事例から、食品の適切な保存と加熱が重要であることが改めて認識されました。

日本での事例

日本では死亡事例こそないものの、セレウス菌による食中毒、すなわち「チャーハン症候群」に注意が呼びかけられています。農林水産省のウェブサイトによると、セレウス菌による食中毒には「嘔吐型」と「下痢型」があり、特に「嘔吐型」が多いとされています。

食品中で作られた毒素によって、食後1~5時間で吐き気や嘔吐、腹痛が起こります。死亡例は稀ですが、免疫が低下している方では重症化するリスクがあり、最悪の場合死に至る可能性があります。

これらの事例から、「チャーハン症候群」は適切な食品の取り扱いと保存方法によって予防可能であることがわかります。美味しいチャーハンを安全に楽しむためにも、予防を心がけましょう。

チャーハン症候群の予防方法

チャーハン症候群は、セレウス菌(Bacillus cereus)による食中毒の一種で、不適切に保存された食品を摂取することで発生します。この症状は、特にチャーハンやパスタなど、調理後に室温で長時間放置された食品によく見られます。しかし、適切な食品の取り扱いと保存方法によって、この症状は予防可能です。

正しい食品の保存方法

食品の保存は、食中毒を防ぐために非常に重要なステップです。まず、帰宅したら、冷蔵や冷凍が必要な食品はすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。また、食品を冷蔵庫に詰め込みすぎないように注意し、空気の流れを確保することが重要です。

特に肉や魚などは、他の食品に触れないように、ビニール袋や容器に入れて保存しましょう。これにより、他の食品に肉汁などが付着するのを防ぎます。また、食品にはその種類に応じた適切な保存方法があります。常温保存できる食品は、高温になりやすい場所、日光の当たる場所、湿気が多い場所での保存は避けましょう。

食品を冷凍保存するときは、ラップでぴったり包むか袋に入れて空気をしっかりと抜きましょう。空気が残っていると、品質が劣化したり、食品に霜がついたりします。これらの方法を実践することで、チャーハン症候群を予防し、美味しい食事を安全に楽しむことができます。

調理後の保存

バチルス・セレウス菌は、室温付近の30度前後の環境で最も活発に増殖します。そのため、調理後のチャーハンなどの料理を長時間放置すると、菌が爆発的に増殖し、強力な毒素を産生してしまう可能性があります。

これを防ぐには、調理後の料理を速やかに冷却し、早めに冷蔵庫で保管することが重要です。冷蔵庫内の温度は10度以下に保つようにしましょう。また、一度冷やした料理を再び室温に放置するのも避けるべきです。

さらに、調理前の食材の洗浄にも気をつける必要があります。バチルス・セレウス菌は自然界に広く分布しているため、食材に付着している可能性があります。そのため、食材を十分に洗浄し、清潔な状態で調理することが大切です。

加えて、調理器具の洗浄消毒も欠かせません。調理後は、包丁やまな板、調理台などを熱湯や塩素系の洗剤で徹底的に洗浄し、菌の繁殖を防ぐ必要があります。

このように、チャーハン症候群の予防には、食品の適切な保存管理と、調理器具の清潔な状態維持が重要なポイントとなります。高齢者や免疫力の低い方は特に注意が必要で、症状が出現した際は速やかに医療機関を受診することをおすすめします。

チャーハン症候群に関するQ&A

チャーハン症候群は、バチルス・セレウス菌(Bacillus cereus)が引き起こす食中毒の一種です。この菌は自然界に広く分布しており、特に穀物や豆類、野菜などに付着していることが多いのが特徴です。チャーハンをはじめ、炒飯やピラフ、スパゲッティ、焼きそばなどの調理済み穀物料理が感染のリスクが高いと言われています。

チャーハン症候群の症状は、特にチャーハンやパスタなど、調理後に室温で長時間放置された食品によく見られます。しかし、適切な食品の取り扱いと保存方法によって、この症状は予防可能です。

Q.チャーハン症候群は何時間で発症する?

チャーハン症候群の発症時間は、摂取した食品の種類や個々の体質によりますが、一般的には食後30分から最大15時間後に発症します。セレウス菌による食中毒には「嘔吐型」と「下痢型」があり、嘔吐型は食後30分~5時間、下痢型は6時間から15時間で発症するとされています。

嘔吐型の場合、食後すぐに発症し、24時間以内に症状が治まるケースが多いです。一方、下痢型の場合は発症までの時間が長く、24時間以上症状が続く可能性もあります。

これらの症状は比較的軽症で済む場合がありますが、お年寄りや小さな子どもなど抵抗力の弱い人では、重症化するリスクがあり、最悪の場合死に至る可能性があります。

Q.チャーハン症候群は冷蔵庫での保存で防げる?

チャーハン症候群の予防には、食品の適切な保存が重要です。チャーハンなどの調理済み食品は、食べ終わったらすぐに冷蔵庫で保存することが推奨されています。

チャーハンの冷蔵庫での日持ちは、およそ1~2日程度です。また、冷蔵庫で保存する場合も注意点があります。セレウス菌が増殖したチャーハンを冷蔵庫に保存した後に食べると、食中毒を起こす可能性があるので気を付けてください。

また、チャーハンを冷凍庫で保存した場合の日持ちは、約1か月程度で冷蔵庫よりも長く保存できます。作り置きをしたい時や、たくさん残って食べきれないときなどは、冷凍保存が便利です。

まとめ

チャーハン症候群は、バチルス・セレウス菌が引き起こす非常に厄介な食中毒です。この菌は自然界に広く分布しており、特に穀物や豆類、野菜などに付着していることが多いのが特徴です。チャーハンをはじめ、炒飯やピラフ、スパゲッティ、焼きそばなどの調理済み穀物料理が感染のリスクが高いと言われています。

症状は非常に早く現れ、食べ物に付着していた場合、わずか30分~6時間で嘔吐症状が現れます。一方、下痢症状は8~16時間ほど遅れて発症することが多いのが特徴です。高齢者や免疫力の低い方の場合、症状が重篤化する可能性もあるため、早めの受診が重要となります。

チャーハン症候群を避けるために

チャーハン症候群の予防には、調理後の料理を適切に冷蔵保存することが欠かせません。バチルス・セレウス菌は、30度前後の温度環境で最も活発に増殖するため、調理後の料理を長時間放置すると、菌が爆発的に増殖し、強力な毒素を産生してしまう可能性があります。

そのため、調理後の料理を速やかに冷却し、早めに冷蔵庫で保管することが重要です。冷蔵庫内の温度は10度以下に保つようにしましょう。また、一度冷やした料理を再び室温に放置するのも避けるべきです。

さらに、手洗いの徹底や調理器具の洗浄・消毒も欠かせません。バチルス・セレウス菌は非常に強い耐熱性を持っているため、通常の調理では完全に殺菌することは難しいのです。

このように、チャーハン症候群の予防には、適切な温度管理と徹底した衛生管理が重要です。高齢者や免疫力の低い方は特に注意が必要で、症状が出現した際は速やかに医療機関を受診することをおすすめします。

| 2024.05.02 13:52 | |

| 2024.12.26 10:46 | |

| 雑記雑学・トリビア |